案内文01

「駅のホームでの決断」 元新聞記者・西田美樹

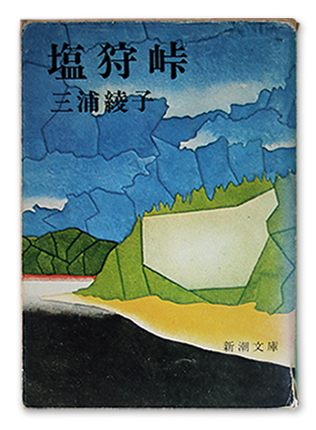

『塩狩峠』三浦綾子

「塩狩峠」は、物心ついた時から実家の本棚にあった。寒色系のハードカバーや書名がとっつきにくく感じ、手が伸びなかった。しばらく経って読んだのは、椎名林檎さんが帯の推薦文を書いたのに興味を引かれたからだ。きっかけなんてそんなものです。

今回再び読んで、故郷の北海道で中学時代を一緒に過ごしたKちゃんを思い出した。同じ陸上部で、周りからはライバル同士などと言われていた。

陸上大会に参加するため、駅のホームで電車を待っていた時、部員の1人がスパイクシューズを袋ごと線路に落としてしまった。電光掲示板もなく、電車がどのくらいで来るか分からない。電車が異物に乗り上げたら一大事だし、大事なスパイクシューズは駄目になるかもしれない。どうしたらよいのか。みんな凍り付いた。

と、Kちゃんが勢いよく線路に飛び降り、そのスパイクシューズ入れをつかんだ。周囲の人たちの悲鳴が上がる。先輩が「こっちにはしごがある!」と叫び、Kちゃんはそちらに走って、無事にホームに上がることができた。

私も本当は、Kちゃんのようにしたかった。でも最悪の事態を想像してしまい、怖くて動けなかった。その時できることをためらわず行動に移せる、こんな人にかなうはずがないと思った。

Kちゃんの行動は、小説の主人公・信夫のラストシーンと重なる。信夫は常に、誠実な生き方を模索している。「どんな時でも約束は守らなければならないか」「自分が信じることと他人のそれが対立する場合どうするか」などの課題に向き合い、家族や友人たちとの関わりの中で、少しずつ自分なりの考えを蓄積させていく。

キリスト教に興味を持つようになった信夫が、聖書の一節を徹底的に実践してみる場面が好きだ。盗みを働いた知人の「真の友」になろうとし、疎まれ、知人を憎む。理想の姿と自分がいかに遠いかを感じ、悩み、教えの本当の意味に気づく。

私が今、駅のホームであの場面に遭遇したとしても、線路に飛び降りることはできないだろう。その代わり、大声で駅員を呼ぶか、必死に非常ボタンを探すだろう。ささやかながら身につけた知恵を「行動」に結びつけられたらと思う。

作者・三浦綾子は17歳で小学校教員となったが、敗戦後に退職。価値観の崩壊の中で虚無感に襲われ、間もなく肺結核と脊椎カリエスを併発して13年間の闘病生活を送る。病床でキリスト教に目覚め、30歳で受洗した。

あらすじ/『塩狩峠』三浦綾子 1973年

明治末期の北海道旭川市を舞台に、実際にあった出来事をモデルにした物語。主人公の鉄道職員・永野信夫は、カリエスで病床にあった少女に心を寄せ、結納のために札幌に向かう。彼の乗った列車が塩狩峠の頂上に差しかかった時、最後尾の客車の連結部が外れ、後ろ向きに暴走する。乗客を救うために主人公は…。

案内者プロフィール

西田美樹。1977年北海道生まれ。新聞記者として10年間勤めた後、夫の転勤でモスクワに3年暮らす。現在は東京在住、株式会社アピックスで編集補佐。都会的な中学生活を送る息子がうらやましい半面、娯楽の少ない田舎で過ごした自らの過去も懐かしい。

書籍情報

『塩狩峠』(1973年5月発刊)

現在、新潮文庫から発売中。