失業中の元パンク・ロッカー、非正規雇用のフリーター、諦めきれない夢を追う中年。敗残者ともいえる人々、あるいは人生の際(きわ)に立ち尽くす人々を描いた作品群は、ひとつのカテゴリを築いたとして評価され、そこには熱心な読者がついた。桜井鈴茂作品に登場する人物──社会のシステムに上手く適合できず痛みを抱いたまま歩き続ける人々のいびつな足跡に、自分の足を置いて物語のなかを歩くうち、システムに順応しながら器用に生きていくことのほうがよほど危ういのではないかと思えてくる。それは、桜井さんが描く人物の言葉と行動のすべてに、自分の人生を自分の足で歩いている人々の言葉と行動にしか存在しない説得力があるからではないか。その説得力の理由は、おそらく物語の送り手そのものの生き方にあった。

札幌市郊外の「無名」な街

桜井鈴茂さんは、1968年に北海道石狩郡当別町で生まれた。札幌市の中心部から電車で40分ほどの距離にある人口2万に満たない小さな街は、自身のアイデンティティを築き上げるには脆弱な土地柄だった。

「都会ではないけれど、完全な田舎でもない。かといって、郊外とも言い難い。なんとも形容しにくい場所なんだよね。当別町という固有名を出しても誰も知らないし、札幌ですと言い切ってしまうとやましさを覚える(笑)。出身地の話題で会話が続いていく人が本当にうらやましかった」

北海道は明治時代以降の移民によって成り立ってきた場所であり、都市部でなくても、いわゆる「ムラ社会の同調圧力」のようなものが弱い土地柄である。加えて桜井さんの両親はともに自由な気風の持ち主で、周りを観察してそこに合わせていくようなことに淡白だった。そうした環境で育った少年のなかには、とても幼いころから、どのようなカテゴリにも分類できない「唯一のもの」が育まれた。

人はしばしば人間をカテゴライズし、思考や行動のパターンを読み取って安心しようとしてしまう。「この人はこういう人だから、こう考えるだろう」というように。人に対してばかりでなく、自分に対しても。桜井さんはそうした分類やパターンでものを考えないし、人を判断しない。その様を見ていると、本当はそれが人と向き合う時の自然なあり方だと不意に気づく。

陽の当たる場所

少年時代からずっと、桜井さんはいわゆる「陽の当たる場所」を歩いていた。わんぱくだった小さな男の子は、小学校では地元の少年野球チームに入って活躍、中学生になるとバスケットボール部に入部し、バンド活動も始めた。中学校の文化祭では、締めのイベントとして3年生のバンド演奏が半ば恒例行事のようになっており、バンドはそこで演奏するために2年生の時に組んだ。塾に通ったことはなく、自宅で勉強したこともほとんどなかったものの、成績もいつも上位をキープしていた。

桜井さんの中学校時代は校内暴力の全盛期にあたり、通っていた中学校も例にもれず荒れていた。そこでの桜井さんの立ち位置は、“不良”グループでもなく、先生に従順な“優等生”でもなかった。何人かの仲間とともに、不良グループと殴り合いの喧嘩をしたこともあった。破れた制服を着て帰宅した時には、お父さんがさすがに「転校するか」と心配した。桜井さんと仲間たちは、校内では完全な“少数派”で、先生たちにとっても経験則から分類することのできない「規格外の存在」だっただろうと桜井さんは振り返る。

周囲を引っ張る力もあった。校内が荒れ過ぎて修学旅行が中止になりそうになると、仲間と修学旅行実行委員(実行するための委員!)に立候補し、実施までこぎつけた。

「やっぱり修学旅行には行きたかったから。押入れの中で女の子とおしゃべりとかしたかったし(笑)」

そんな存在をまぶしく眺めていた同級生は、どれほど多かっただろう。そういう感想に桜井さんは「小さな田舎町の話」と念押しした。「でも」と笑う。

「でも、おれって結構できるんだ、みたいな感覚が自己評価のスタンダードになったところはあった。それから、ちゃんと行動すれば周囲は変わる、と思い込んだところも。それで、世の中を甘く見てしまったところはあったんじゃないかと思う。大人になってから痛い目にあったのはそのせいかと(笑)」

飛び込んできたアメリカ文学とロック

桜井さんが文学の魅力に出会ったのは、高校生の時だった。札幌市立の進学校に通ったのは、私服通学であることが気に入ったからでもあった。高校でもバスケ部に入部し、バンド活動も続けた。同級生の多くが市内から通学していたが、桜井さんは自宅から学校までJR・地下鉄・バスを乗り継いで1時間半近くをかけて通っていた。行き帰りの時間で数多くの本を読んだ。

始まりは片岡義男1作品で、『スローなブギにしてくれ』『缶ビールのロマンス』など都会的なタイトルに惹かれて手に取った。そのうちに、仲の良かった友達から村上春樹作品を勧められた。最初に読んだのが『蛍・納屋を焼く・その他短編』。当時、“初期三部作” 2(“鼠三部作”とも呼ばれる)が揃っており、『羊をめぐる冒険』『1973年のピンボール』『風の歌を聴け』とさかのぼって読み、さらに短編集『中国行きのスローボート』、高校2年生時には刊行されたばかりの『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』を読んだ。

村上作品を読み尽くしてしまうと、村上春樹訳の海外文学に移った。カーヴァー、カポーティ、フィッツジェラルド……。桜井さんの著作では、ほぼすべてにエピグラフ3が付く。高校時代から現在にかけて読んだたくさんの文学作品が桜井さんの引き出しに入っており、エピグラフの出所となる作品はそこから取り出される。

高校2年生の時に修学旅行で訪れた京都で、桜井さんは木屋町のダーツ・バーに、友達と連れ立って出かけた。飲んだビールは当時も今も日本ではあまり見かけない「ミケロブ」。800円だったことを憶えている。

「夕食後に自由行動の時間があったんです。宵の街を散歩しておいで、というような。飲みに行ってもいいよってことでは断じてないけど(笑)。男同士でダーツ・バーに行って舶来品のビールとナッツを注文する、というような行為も、もしかしたらアメリカ文学の影響だったかも。その頃までのぼくはさほどたくさんの本を読んでいたわけじゃなかったから、隙間だらけの脳のなかにアメリカ文学とロックが飛び込んできた感じ。もろに影響を受けましたね」

キリスト教文化への関心

高校卒業後、有名大学に入って大企業に就職しようという発想はハナからなかったと言う。“より良い就職”のためにより偏差値の高い大学に行く、と進路を逆算していくシステムも、それが当たり前であるような社会の雰囲気も、嫌で仕方がなかった。

「あと、根っからのひねくれ者なんで、ラグビーの試合とかでみんなで肩組んで校歌を歌うような大学には行きたくなかった(笑)」

桜井さんが「わりと積極的に、意図的に選んだ」のは、明治学院大学4(東京都港区)の社会学部社会学科だった。書店でたまたま手に取った私大案内のガイドブックの同大学の説明に「偏差値のわりに就職実績が良くない」とあるのを見て「いいなあ、こういう大学。どんなやつが入ってくるんだ?」と興味をそそられたし、ミッション系の大学であることも大きかった。高校時代は英米のロックに入れ込んでいたので、キリスト教文化への関心は強かった。

「ピストルズ5が“God Save The Queen”を演奏して女王を茶化すのは、ゴッドの存在があってこそ。マルクス6やコミュニズムとかの影響も受けていて、その手の社会思想だってキリスト教がなければ生まれていないはずだし」

バスケットのサークルに入り、いわゆるバブル期の大学生活を謳歌しながら、ぼんやりと卒業後についても考え始めていた。文学が好きで、バンドはもうやめていたけれどロックも好き。漠然と思い浮かべていたのは雑誌『rockin’ on』7や『CROSSBEAT』8などのライターだった。それでも、アルバイトで貯めたお金で大学3年生になる前の春休みにロンドンを訪れると、再び「やっぱり自分で音楽を」という気持ちになり、帰国とともにバンド活動を再開する。それまでのコピーバンドではなく、オリジナル曲での本格的な音楽活動の始動だった。友達を誘ったり、雑誌のメンバー募集コーナーにハガキを書いたりして、1年ほどかけて自身のバンドを結成した。周囲が就職活動に勤しむ大学4年生の夏、桜井さんは家にこもって曲を書いたり、リハーサルスタジオで黙々と練習したりしていた。そのまま卒業し、バンドは27歳まで続けた。

「暮らしを立てるために就職するって発想があまりなかった。“就職”とか“正社員”とか、その手の言葉に縛られるのが嫌だったし、今でも若い人が縛られているのを見ると悲しくなります(笑)」

やがてバンド活動に頓挫し、すでに結婚していた妻の「北海道で暮らしてみたい」という希望を受け入れて、桜井さんは札幌市に戻った。郵便局で非常勤の配達員として働き始め、いずれは正規の職員になるつもりだった。けれど、組織の一員として淡々と仕事をこなし、家族を養い、子どもを育て……という日々を自分の未来として描くことが、桜井さんにはまったくできなかった。

離婚したのち、桜井さんは京都に移り住む。祇園のスナック、学生街の食堂などでのアルバイトしたのちに、おばんざい料理店がオープンする際にはプロデューサーとしても関わった。そして京都で出会った女性と付き合い始める。桜井さんの書くラブレターの文章に「光る何か」を感じたのちの奥様の後押しで、桜井さんは小説を書き始めることになる。

『アレルヤ』での鮮烈デビュー

書き上がった小説を「朝日新人文学賞」に応募、桜井さんは第13回朝日新人文学賞(2002年)を受賞する。作品名は『アレルヤ』、『小説トリッパー』2002年夏号に掲載された。失業中の元パンク・ロッカーを主人公とした青春小説で、作中には桜井さんが長く聴き込んできた英米のロックミュージシャンが素材として数多く登場する。どうしようもない現実とあてのない理想のあいだでもがく若者の姿を描いた内容に加え、文体の疾走感とリズム感が読者の心を強く掴んだ。

以後、桜井鈴茂作品は、『終わりまであとどれくらいだろう』(2005年)、連作短篇集『女たち』(2009年)、『冬の旅』(2011年)、『どうしてこんなところに』(2014年)、『へんてこなこの場所から』(2015年)──と続く。2018年にはデビュー作の『アレルヤ』の続編として書いた『アレルヤをもう一度』を改題した『できそこないの世界でおれたちは』が刊行された。

一連の作品のなかで桜井さんが編集者の企画提案を受けて書いたのは、殺人を犯して逃亡する主人公の心模様を描いたクライムノヴェル『どうしてこんなところに』が最初だった。桜井さんにとって小説はずっと、依頼を受けて書くものではなかった。

「ビジネスとして小説を書く、という認識が最初の頃は希薄でした。アーティストとしての自負はやたらと強いけれど(笑)、小説を書くことが自分のビジネスなんだという認識はまだ育ってなかった」

今はこういうものが流行っているから、今の世の中ではこういうものが求められるから、というマーケティングの上で、そこに応える作品を送り出すことがビジネスとして得策。そういった発想に基づくビジネスを「やらなくていい職業に就いたつもりだった」と桜井さんは言う。

「たとえば、100枚で書いてくださいという依頼があるとします。今は慣れましたけど、最初の頃は枚数の指定が先にあったりすると、ちょっと萎えてましたね。こういう市場があって、こういうものが売れていて、というマーケティング主導の発想が小説を書くという場に持ち込まれることに抵抗がありました。書かざるを得ないことを書いて、読んでくれる人がいて、結果としてお金が入ってくる。そういうことだと思ってましたし、今でも心のどっかでは思ってるかな(笑)。芸術至上主義的なところがあって、露骨な“ビジネス臭”が漂ってくると、どうもテンションが落ちちゃう」

社会のほんの少しでも良くするために

書かずにはいられないものを書く。桜井さんは自身の仕事をそう表現した。言葉を大切に扱う姿勢は、ずっと持っていたものだった。音楽を聴いたり演奏したりする時にも歌の歌詞はいつも意識したし、その意味に心を震わす感性は強かった。言葉を扱う姿勢も常に真摯だった。

「社会科見学とかのあとで感想文を書かされる時も、その場でささっと適当に書いて提出するのが苦手で、家に持ち帰って書いていました。言葉に対して敏感、あるいは神経質だったのかもしれません。年賀状に添えるひとこととか、転校生の寄せ書きに何かを書くときとか、そういうのをおざなりに書けないんですよ。自分の気持ちと言葉の間に少しでも齟齬があると気持ち悪くて。なので、いちいち手間暇かけて書いてましたね」

さまざまな思考と経験を重ねて小説家になり、17年にわたって小説を書き続けてきた桜井さんは、小説・文学という芸術形態がだんだんと非力に、あるいは世の中とリンクしないものになってきているのを感じている。多くの娯楽がスマートフォンとSNSに吸収され、出版業界・書店業界の置かれた状況は年々厳しさを増す。

しかし桜井さんが憂うのは「本を読む人の数が減った」ことというよりも、小説や文学の話が人々の話題に上らなくなってきたことである。

「スマフォとSNSが普及して以降、酒席などで、小説や文学の話をする人がめっきり減った気がします。ぼくの周りにいるアート好きな人たち……つまり、映画や音楽や美術が好きで、アートの一ジャンルとして小説も好きだった人たちが、生活の中からどんどん小説を外すようになってきている。もちろん、しぶとく小説を愛好する人もいますけど(笑)……なんだか、伝統芸能みたいなポジションに移行してきた気がして、さみしい。ぼくは伝統芸能の類をやってるつもりは毛頭ないから。社会や世界にコミットした現代の生きたアートをやってるつもりだから。読者としてもずっとそういうふうに小説に接してきたし。最近はだから、徒労感とか空虚感を覚えてしまいますね。どうせ読んでくれないんだろうなあ、みたいな気持ちが先走ってしまって」

「家や仕事場にこもりきりで書くタイプではない」と言うように、外に出て人々と会い、社会と関わり、人や社会の変化を敏感に感じ取り、時に絶望しながら、桜井さんは小説を送り出していく。その行動の根底には、現代の社会に対する疑問があり、そんな社会に生きる人々の心に届けたいという意思がある。小説を通じてしか伝えられない思いがある。長く桜井鈴茂作品を愛してきたファンに対してのみならず、これからの読者に対しても。

「こんなことを口にするのは野暮だろうけど、ぼくは、ほんのわずかでも社会が良くなってほしいと思って小説を書いています。ふしだらな登場人物の、自堕落な状況を描いていても。小説は人間の奥深いところにコミットするものだし、ひいては社会や世界を動かしていく力になるものだと信じたい」

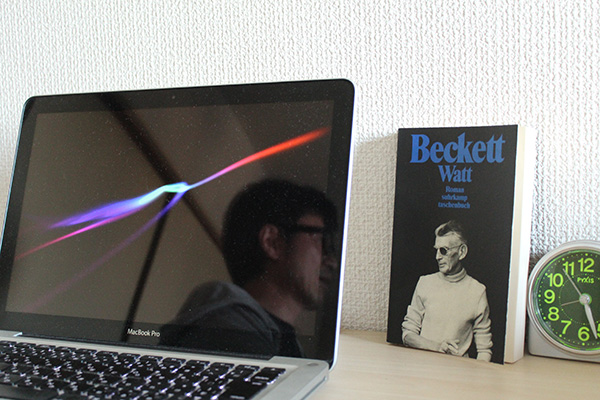

桜井さんの仕事場のノートパソコンの隣には、社会の不条理を描き続けたアイルランド出身の小説家・劇作家サミュエル・ベケットの『ワット』のドイツ語版が置かれている。桜井さんはその本を手に取りながら言う。

「ドイツ語版なのは、単にこの版のベケットの写真がカッコいいから(笑)。ともあれ、小説も小説家も、揺れ動く社会や世界との接点を持ち続けなければいけない。そして、やっぱり、カッコ良い存在でい続けなければ。そのことを忘れないように」