滞在していた南フランスの村で出会ったのは、中世から受け継がれてきたスパイスワインだった。深い味わいと飲んだあとの感覚、そしてスパイスワインが提供された場そのものの虜(とりこ)になった。素材をそのまま活かすようにグリルされた野菜、バゲット、メインディッシュとなる肉。スパイスワインを少しずつ口にしながらそれらを切り分けて皆で食べる。そこに流れていた時間の穏やかさと、笑い合う時間が心にもたらしてくれたものの豊かさ。そのすべてを内包した「食卓」を、そのまま日本に持ち帰りたいと強く願った。そのことが、次の道を決めた。

クラシック音楽に打ち込む3年間

宮原朱未さんは、1979(昭和54)年に鹿児島市で生まれた。共働きの両親の一人っ子として育ち、家族の食卓にのぼる食事を「冷蔵庫にあるものでささっと」作るようになったのは、同世代に比べておそらく早い中学生の頃だった。その手際の良さは、家をときどき訪れたという叔母さんの記憶にも残っていて、「早いんです。パッパッと、動きも早いし、いつの間に数品ができあがっちゃう」という。両親とも忙しく、「ごはんの時に家族3人揃ったことってほとんどなかった」。

小学校・中学校時代に吹奏楽とマーチングバンドに熱中、高校時代は鹿児島市内の公立高校1の音楽科に在籍し、ホルンの演奏を専門としてクラシック音楽の教育を受ける。その高校が音楽科・美術科から成る「芸術科」を新設した年に入学、宮原さんは音楽科の一期生になった。音楽科では、講師をウィーン交響楽団などから招聘し、年間カリキュラムもプロの音楽家養成を見据えた本格的な教育が行われた。宮原さんはその恵まれた環境のもとで音楽に打ち込む3年間を過ごした。在学中の1996(平成8)年には、音楽研修および聴講生としてウィーンとパリの2都市を訪れており、このことは、ヨーロッパ文化への興味を深める大きなきっかけにもなったという。

高校卒業後、鹿児島にある四年制大学の教養学科(音楽部)に入学したものの、高校時代の環境との違いを目の当たりにしたこと、音楽を将来の職業としてイメージできなかったことから、約半年で中退する。

「学校が示してくれる進路は、オーケストラに所属したり、音楽教室で楽器や声楽を教えたりといったことだったけれど、そのどれにもぴんとこなかったんです」

こんな仕事がしたい、ということを具体的に見定めることはしていなかったけれど、ヨーロッパの文化のなかに身を置きたい、そのエッセンスを自分に刻み込みたいという思いは、漠然とではあるが宮原さんのなかにあった。この思いに突き動かされるように行動したそれからの日々が、宮原さんを現在へと導くことになる。

実は、宮原さんが「音楽漬け」で過ごした高校生活のなかには、将来を拓くもう1本の道が始まっていた。どのような進路を行くにせよ、高校を卒業したらなるべく自分の力で生きていきたいと思っていたため、部活動のかたわらでアルバイトしてお金を貯めようと考えていた。選んだアルバイト先は、ステーキやハンバーグなどの洋食を提供するファミリーレストランの厨房だった。

「高校生は本当はキッチンには入れなかったんですけど、洋食の基本をしっかり覚えたいという意志があって、その思いをお店のマネージャーが受け容れてくれたんです。授業と楽器演奏の合間の時間を使えるようにシフトを組んでもらって、ランチや夜の営業の仕込みを手伝うかたちで、サラダを作ったりソースを仕込んだりしていました」

「集う場所」と「食」

大学中退後に鹿児島を出た宮原さんは、はじめの数日を、先に上京していた高校時代の同期の家に泊めてもらって過ごした。

「池袋駅の、どの出口か忘れたんですけど、大きなデパートにつながる広場に出て、そこで最初にコミュニケーションを交わしたのがスコットランド人の方だったんです。キルトのスカートを履いていて、私を見てニコッと笑ってくれた。それで私も笑い返した。これから故郷の外側を見て、日本の外側も見て、広いほうに目を向けて生きていこうと思っていて、その一瞬の邂逅はその時の自分の象徴のようでした」

小田急沿線に部屋を借り、いくつもの仕事を掛け持つ日々がそれから数年続いた。このあいだに携わった仕事は、服飾、広告関連をはじめさまざまだった。そのかたわらで英会話の勉強に徹底的に取り組んだ。音楽に打ち込んでいたことからドイツ語は多少話せたけれど、世界中の人々と会話を交わす基本となる英語をマスターしておきたかったからだ。

一方で、文壇バーや、音楽が好きな人々が集まるジャズ喫茶やロックバーなど、人と人のコミュニケーションが生まれる場をいくつも経験した。そうした日々のなかで、お店という「場」が人の居場所になり、心の拠りどころになることを感じていったという。

「自分にとってのそういう場がどんどん増えていったんです。通うお店も、働くお店も、次はこれをやるぞって意志で進んだというよりも、ひとつずつ感覚で選んだものです。お店を持つことも自分ではまったく考えてはいなかった」

ただ、この時期に出会った周囲の人々の多くから「いつか自分のお店を持ったら」とたびたび言われたという。

また、「食」に関する思いも、幼少期からの経験を通じて知らず知らずに育まれた。家族の食卓を担っていた10代の記憶もあったし、介護現場を経験したことも大きかった。

「いろんな場面で、人が世代を問わず“食べものを欲する”という場面を目にしてきたんです。例えば介護の現場では、体が不自由な人も、脳の働きが弱くなった高齢者も、もちろん食べものを欲します。視覚から食欲が生まれたりもする。どんな風に働く人も、どのような表現をする人も、テーブルに支えられてそれぞれの仕事に向かって、目標に向かう。食べることは人の営みの根源なのだと本当に思う」

「PATE屋」の門をたたいて

「集う場所」と「食」への意識が次第に高まるなかで、宮原さんは自らの考え方の原点を強く認識するようになっていく。それは、人間の存在は自然の一部であり、1日の時間の流れや1年の四季の移ろいに、人は確実に影響を受けて生きている、ということだった。このことは、「食」を通して考えるとよりはっきり理解できる。

「みんな美味しいお店に行きたいと思っているし、キャッチーなことにはすぐに反応します。でも肝心な、育てる心を大切にしたり、それぞれの季節のなかに存在する生きものたちのことを考えたり、そういうことに目が行っていないなと感じていました。食べたものがその人を作って、思考や体調のすべてに影響を与える。特に何かクリエイトしていく人たちは、もっと自然の変化や、自然の一部である自分の変化に敏感であったらいいと思う」

そんなふうに考える自分と、“鈍感”であっても生きていけるシステムのなかで生きる人々との差が、どんどん開いてくことを宮原さんは感じていた。

そうした時期に友達からプレゼントされたあるお店のパテが、宮原さんの心を掴んだ。それは東京・玉川田園調布にある「PATE屋2」というデリカテッセンのものだった。PATE屋を経営し「〈食〉研究工房」を主宰する林のり子氏3の考え方や言葉を、宮原さんはお店のホームページの日記や書籍で読み漁った。

「自然や食について考えていたことをいまこうやって言葉にできるのは、林さんの言葉があったからです」

「この人のもとで働きたい」と思った宮原さんは、パテのパッケージに書かれた住所を頼りにお店の門をたたいた。まずは通い、スタッフを採用していたかどうか分からないまま電話でアタックし、1カ月後にPATE屋で働くことになった。

「そこからはもう、この人のもとを選んで良かったなと思うことが次々に起きて、同時に自分の至らなさに気づいていく毎日でした。それまで生きてきた姿勢を、ゼロから正される。林さんが大切にしたのは“観察”です。自然やものごとについて、観察に観察を重ねること。それから、PATE屋の商品はもちろん、料理のすべてが塩とスパイスの塩梅で決まることも教えられました。塩梅……さじ加減とも言いますよね。それは、大きな意味で捉えれば人とのコミュニケーションにも言えることで、いろんなさじ加減を学びました」

店舗の一角には大きくくり抜かれた窓があって、そこから緑豊かな庭が見えた。早朝から夕暮れ、春から冬──時間の経過がもたらす自然の変化、人の往来などを間近に見ながら働いた。

「四季や、一日の時間軸のなかにどのような作業を組み込んでいくか。例えば保存食を扱うからには、ヨーロッパと同じように8月はまるまるお休みにするんです。それまでとは違う時間軸が自分のなかに組み込まれていって、そのことに違和感がなかった」

長い時間とたくさんの経験を通して考えてきたこと、PATE屋で学んだことを心に、宮原さんはフランス行きを決意する。「林さんからいつも“予測のつかない宮原さん”って言われていた」という通り、ここでも行動することで次の局面が見えてきたのである。PATE屋で働く合間に、フランス人のもとに通ってフランス語会話も身につけていた。

「フランスで最も美しい村」で

2015(平成27)年、宮原さんはフランスへ向かう。行き先として選んだのは、フランスの南東部の都市・リヨンだった。

学生時代からフランス文化との接点は多く、冒頭のシャンソンのレコードのほかにも、好きだった文化にはフランスのものが多かった。とくに、大好きな作家・ジャン・ジオノが生涯暮らしていたのはプロヴァンス地方のマノスクで、愛読した『夜間飛行』や『人間の土地』を書いたサン=テグジュペリもリヨン出身だった。20代から30代にかけて浴びるようにフランス映画を観ており、よく読んでいた季刊雑誌『リュミエール』の名前のもとになったリヨン生まれの映画発明者・リュミエール兄弟のことも強く印象に残っていた。

フランスでは、最初の数日間をパリで過ごしたあとに、マスタードの産地として知られるディジョンを訪れた。ディジョンでは、舗道にはめ込まれたプレートで散策コースが示されており、このプレートにはディジョンの「幸福のシンボル」とされるフクロウが描かれている。宮原さんはフクロウの道案内のもとで旧市街を歩き回った。そしてリヨンに移動。リヨンの宿を拠点に、さまざまな場所を訪れて見学や調査を重ねた。そうした訪問先のひとつが、「フランスで最も美しい村」の称号を持つペルージュという村だった。

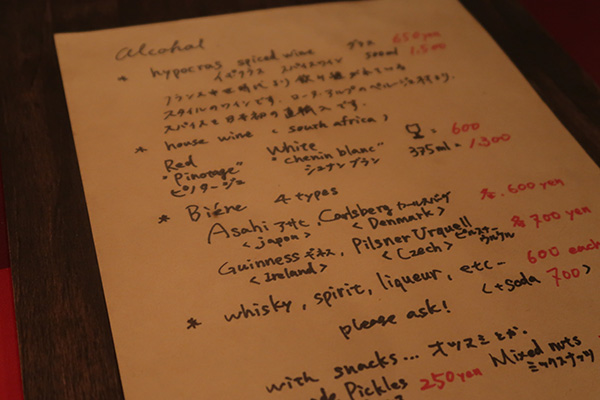

リヨンからバスで約2時間、なだらかな丘陵の上で城壁に囲まれた小さな村・ペルージュを訪れた宮原さんは、「hypocras(イポクラス)4」というスパイスワインに出会う。イポクラスはフランスで中世から伝わるもので、食前酒あるいは食後酒として飲まれてきた。現在は、シナモン、ジンジャー、カルダモン、クローブなどをオリジナルの調合でワインに漬け込み、3日後に濾す製法が採られている。

雑貨店の店先でイポクラスを初めて飲んだ宮原さんは、その味の深みと、体が内側から温まる感覚に驚く。そして、イポクラスを提供してくれたパトリックさんを質問攻めにする。連絡先を交換、3カ月のリヨン滞在中に何度もペルージュに通い、一方でパトリックさんの住まいを訪ね、家族と交流し、スパイスを調合している工房も見学した。

このスパイスワインを日本で提供してみたい──宮原さんはパトリックさんに相談を持ちかけ、スパイスを直輸入することになる。リヨンからペルージュに通いながら、日本で

イポクラスを紹介する方法を日々考えた。

「café des soleils(カフェ デ ソレイユ)」開店

帰国してからの行動は早かった。もともとが考える前に体が動いていくような性質で、東京でさまざまな人に会いながら、イポクラスを提供するスタイルを模索した。

2017(平成29)年の年末、代々木上原(東京都渋谷区)のhaco gallery(ハコギャラリー)のオーナーと出会い、ギャラリーが空いていた5日間で、カフェイベントをやってみないかと持ちかけられる。キッチン付きのギャラリーで行われたイベントで、食事と一緒にイポクラスを多くの人に飲んでもらったことが、カフェスタイルでの提供を決めさせた。

そこから構想をお店のかたちに落とし込み、宮原さんは物件を探し始める。当初、ギャラリーに近く知り合いも増えていたことから代々木上原での出店を考えていた。そこへ、下北沢の中心部から少し離れた場所にあるマンションが1階部分のテナントを募集しているという一報が入る。

「石造りの壁と建物を囲む緑を見て、これで南仏を作れるなって思ったんです」

飲食店開業に必要な手続きも、周囲に言わせれば「異常なスピード」でこなした。開業資金は自分でまかない、鹿児島の両親にお店のことを話したのは開業が決まったあとだった。

「経営の勉強をしっかりやらずに突っ走ったところはあって、書類を揃える事務作業がいちばん大変だったかな……。でも、役所の人々にもスパイスワインの存在を面白がってもらえたし、自分がやりたいことの像がはっきりしていたので、何も知らない人でもイメージできる資料を作ることができた。トントン拍子に進んだのはそれが大きかったかもしれません」

2018年7月、世田谷区大原の鎌倉通り沿いに、「café des soreils(カフェ デ ソレイユ)」がオープンした。お店の名前は、南仏・ペルージュのほがらかな空気を表現するものとして、またリヨンで訪れた「café restaurant soreil」のオマージュとしてつけた。

「フランス文化と触れ合うなかで感じたのは、フランスの人たちは自分を主張しながら、互いの自由をとても尊重するということ。それはペルージュのような田舎のほうに行くと顕著です。その自由さのあるお店にしたいと思いました」

現在まで試行錯誤を重ね、仕込みと売り上げのバランス、営業時間、メニューのパターン化など多くの課題が見えてきたという。すべてひとりでまかなっているため、運営のすべてにもっと緻密なスケジュールが必要だとも宮原さんは考えている。

それでも、宮原さんが思い描き、人々に提供したいと願ったものは、カフェ デ ソレイユの至るところに息づいている。開店間もない時期は、フレンチトーストとサラダを提供するモーニングサービス、さらに半年間はランチサービスを続けた。ランチから夜にかけての時間も、「タイミングは人ぞれぞれ、どんな時間にもちょっと休憩したいなという方はいらっしゃる」とアイドルタイムは作らなかった。スープ<sup>5</sup>のついたランチメニュー(現在は日曜限定)は、その日の気候や手に入った食材と相談しながら、自然や季節を感じてもらえるように毎日変化させた。価格設定はいずれも抑えめ。

「南仏のローカルなカフェでは価格を気にしないで注文することができる。その点、東京はちょっと世知辛いなと(笑)。第2の家庭のように感じてほしいなら、そういう“居やすさ”をいろんな角度から考えていかなければいけない。そのひとつが価格なんです。午後にいらして、本を読んだりして過ごして夕方になって、もう1杯温かいものが飲みたいな、ってなった時に価格のことでためらわれるのは嫌なんですよ」

お店の経営は決して楽ではないという。お店の場所が、下北沢の賑わいから離れていることも理由のひとつと言われることもある。

「いろんなことをくつがえしたいと思っているんです。ロケーションだって、静かな場所の良さもある。既成の考え方を疑って、くつがえしてこれまで生きてきた。お店でもそうしていきたいんです」。

提供したい場があり、生み出したい交流がある。人がもっと自由に、自然に生きていけるように。宮原さんの「食卓」は、始まったばかりである。